711Wh/KG!中国科学家研制出创纪录的锂电池

来源:全球储能网 更新时间:2023-08-19

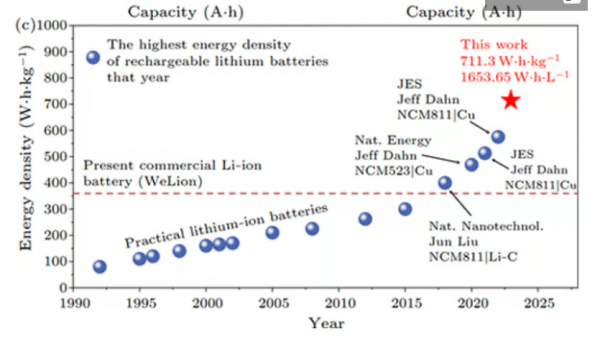

中国科学院的研究人员在锂电池密度上取得了令人印象深刻的飞跃,远超密度在244-296Wh/kg之间的特斯拉4680电池。

最近在北京测试的极端密度电池代表着一个巨大的飞跃——即使这只是最大化的单一指标。坦率地说,目前的电池对于大多数电动汽车来说已经足够好了。但在其他领域——比如高功率移动设备、高性能电动摩托车,尤其是电动飞机和电动交通工具——制造商迫切需要能够以更轻的重量储存更多能量的电池。

最近,一些令人印象深刻的新电池开始进入市场,例如CATL的500Wh/kg“浓缩电池”。但就纯粹为了最大化比能量而设计的单一用途电池而言,此前报道的最高数字是达尔豪斯大学(Dalhousie University)教授杰夫·达恩和他的团队测试的575Wh/kg无阳极袋式电池。

现在,中国科学院物理研究所的一个研究小组打破了这一假设。一个小团队开发了一种可充电的10Ah袋式电池,使用超薄锂金属阳极和富含锂的锰氧化物阴极。

该团队扩大了充电/放电电压范围,并研究了阴极的结构稳定性,以及锂阳极表面的修饰如何影响锂离子沉积在电极上并在电池充放电时从电极上溶解的方式。

该电池的测试功率为711.3Wh/kg,并且还提供了1653.65Wh/L的特殊体积能量密度。

当然,这只是一个研究级的实验室电池单元,距离任何形式的商业化都还有很长的路要走。制造这个原型需要“非常先进的工艺技术,如高负荷电极制备和低电解质注射”,所以它们可能非常昂贵。

(原文来自:全球能源 全球锂电池网、全球储能网、新能源网综合)